ليس هناك عمليا أي معلومات من سوريا تشرح لماذا وعد الأسد في البداية بتوسيع هامش الحريات، ليتبنى سياسة عكسية في وقت لاحق. ربما خشي الأسد أن ما خطط له من انفتاح مضبوط وسطحي سيكتسب زخماً، ويترجم إلى تحد أوسع لنظام حكمه

20 / كانون أول / ديسمبر / 2018

حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد

ملخص

ب، راودت الآمال الكثير من الناس في سوريا أن[1]. يلخّص محام حقوق إنسان مشاعره الأولية عن الوراثة، الذي يعكس مزاج وتطلعات آخرين كثر في البلاد: “خطاب قسم الرئيس بشار الأسد أعطى بارقة أمل بعد سنوات الدكتاتورية أيام الرئيس [حافظ] الأسد، كأن كابوساً قد انجلى”[2].

بعد عشر سنوات، لم تتحقق هذه الآمال الأولية، ولم تترجم كلمات الأسد إلى أي نوع من العمل الحكومي لتعزيز النقد، أو الشفافية، أو الديمقراطية. يستعرض هذا التقرير حالة حقوق الإنسان في سوريا في خمس مجالات رئيسية، ويقدم للرئيس السوري توصيات محددة لا غنى عنها لتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان.

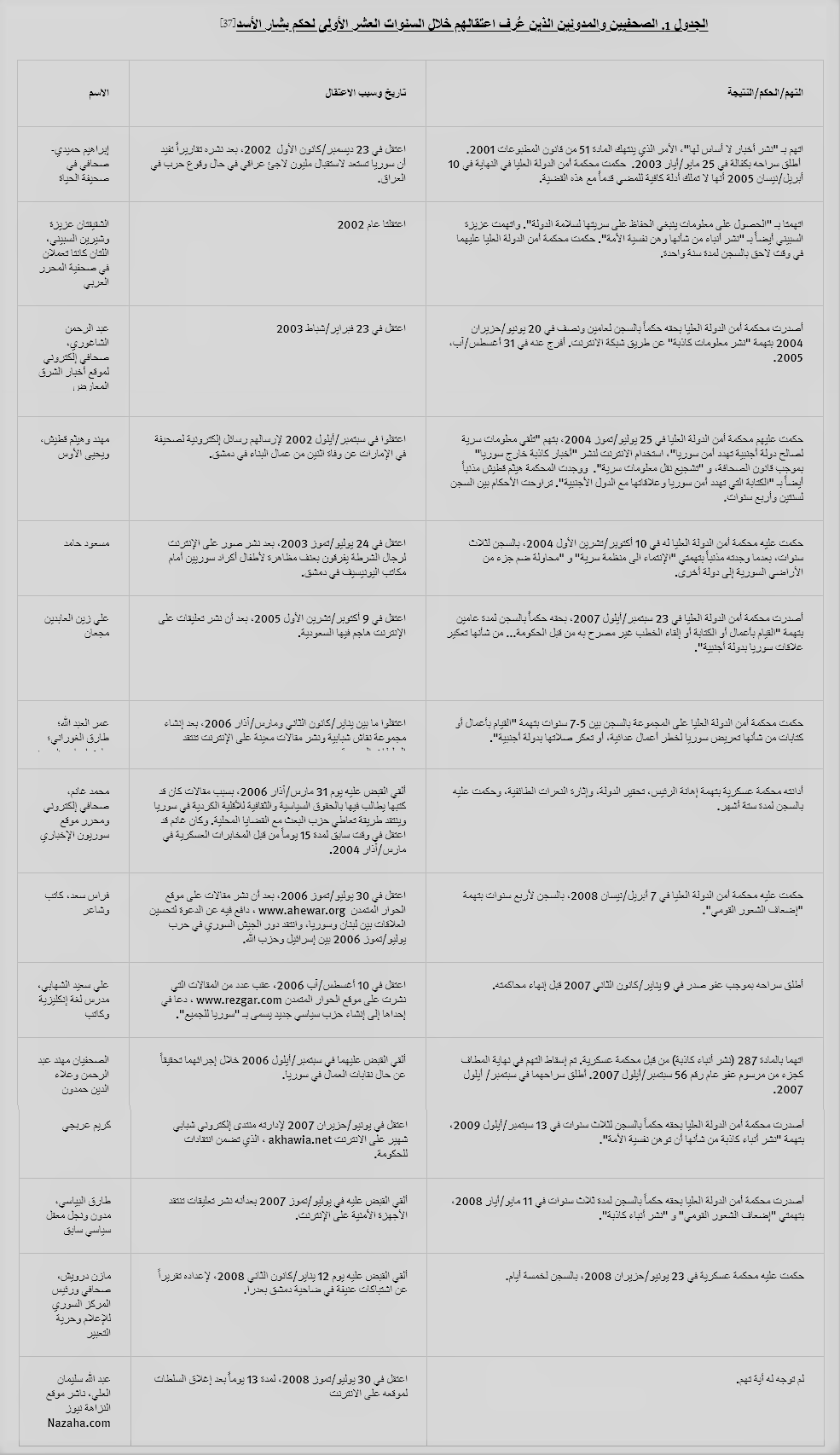

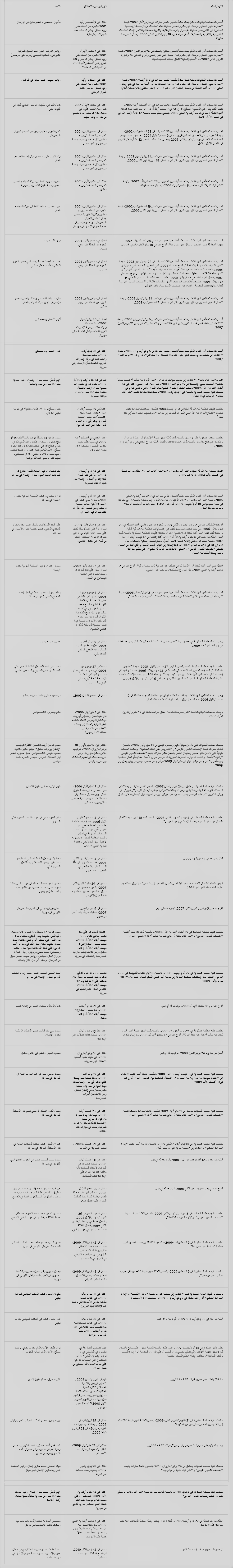

ربيع دمشق، الذي أعقب وصول الأسد للسلطة، والذي بدأت خلاله عدد من المجموعات غير الرسمية بالاجتماع في المنازل الخاصة لمناقشة الإصلاح السياسي، لم يدم طويلاً؛ أوجه كان إغلاق سجن المزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، والإفراج عن المئات من السجناء السياسيين بعد ذلك بوقت قصير. وصل الربيع إلى نهاية مفاجئة في أغسطس/آب 2001؛ إذ امتلأت السجون السورية من جديد بالسجناء السياسيين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان (الملحق 1 يضم أسماء 92 ناشطاً سياسياً وحقوقياً تم اعتقالهم منذ وصول الأسد إلى السلطة).

آلية صنع القرار الغامضة في سورية والافتقار إلى المعلومات حول المناقشات السياسية داخل النظام تجعل من الصعوبة بمكان معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بشار الأسد لتخفيف القيود القائمة في أوائل عهده، ليعود ويكبح جماحه بعد بضعة أشهر ويحافظ على قبضة محكمة منذ ذلك الوقت. هل كان الأسد إصلاحياً حقيقياً افتقر في وقت مبكر من حكمه إلى القدرة لمجابهة “الحرس القديم” الذي رفض أي انفتاح سياسي؟ إن كان الأمر كذلك، فلماذا لم ينفذ هذه الإصلاحات في السنوات التي تلت ذلك بعد أن عزز قاعدة نفوذه وعين فريقه الخاص في المناصب الرئيسية؟ أم أن حديث الأسد عن الإصلاح كان مجرد انتهازية لكسب الشعبية والشرعية ولم يكن ينوي مطلقاً أن يترجمه إلى تغييرات حقيقية؟

لا يوجد ما يكفي من معلومات متاحة للعلن للإجابة عن هذه الأسئلة بصورة قطعية. ومع ذلك، فإنه من الواضح أنه بعد عشر سنوات في السلطة، لم يتخذ بشار الأسد الخطوات اللازمة لتحسين سجل بلاده بصدق في مجال حقوق الإنسان. لقد ركز الأسد جهوده على الانفتاح الاقتصادي دون توسيع هامش الحريات العامة، أو إنشاء مؤسسات عامة تخضع للمساءلة عن أفعالها. لذا، فإنه في الوقت الذي يقيم فيه زوار دمشق في الفنادق الفارهة ويتناولون العشاء في مطاعم جديدة براقة، يواجه السوريون العاديون خطر السجن لمجرد انتقادهم رئيسهم، أو لإنشاء مدونة على الإنترنت، أو الاحتجاج على سياسات الحكومة.

لا تزال حالة الطوارئ التي فرضت في العام 1963 مطبقة، وتستمر الحكومة في استخدام سلطات الطوارئ في الحكم. وتواصل الأجهزة الأمنية السورية، والمخابرات، احتجاز الأشخاص دون مذكرات اعتقال، وكثيراً ما ترفض الكشف عن مكان وجودهم لمدة أسابيع وأحياناً لشهور، وتستخدم التعذيب بانتظام. والمحاكم الخاصة التي تم إنشاءها بموجب قانون الطوارئ في سوريا، مثل محكمة أمن الدولة العليا، تحكم على الناس بعد محاكمات جائرة. لا تزال سوريا في الواقع دولة حزب واحد فقط حيث يسيطر حزب البعث على السلطة الفعلية.

لقد أتاح بشار الأسد للسوريين الوصول إلى شبكة الإنترنت لكن أجهزته الأمنية تعتقل المدونين وتحجب مواقع رائجة مثل الفايس بوك، ويوتوب، وبلوغر (خدمة المدونات من غوغل). في 22 سبتمبر/أيلول 2001، بعد عام على تولي الأسد السلطة، اعتمدت الحكومة قانون مطبوعات جديد (القانون رقم 50 لعام 2001)، الذي منح الحكومة ضوابطاً شاملة على الصحف والمجلات والدوريات الأخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات إلى الملصقات.

وعلى الرغم من تصريحات السيدة الأولى أسماء الأسد في يناير/كانون الثاني 2010 أن الحكومة “تريد منح مساحة أكبر للمجتمع المدني للعمل” فإن الأجهزة الأمنية السورية تواصل رفض طلبات التسجيل للمنظمات غير الحكومية المستقلة، وجميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا غير مرخصة[3].

الأقلية الكردية، التي تقدر بـ 10% من السكان، محرومة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في تعلم اللغة الكردية في المدارس أو الاحتفال بالأعياد الكردية، مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية). وازداد القمع الرسمي بحق الأكراد بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، شابها بعض العنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. ومنذ ذلك الحين، فرقت قوات الأمن التجمعات السياسية والثقافية الكردية، أحيانا باستخدام القوة المميتة، واعتقلت عدداً من القياديين السياسيين الأكراد، وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة “التحريض على الفتنة”، أو “إضعاف الشعور القومي”. وعلى الرغم من الوعود المتكررة من جانب الأسد، لا يزال ما يقدر بـ 300 ألف من الأكراد مجردين من الجنسية بانتظار الحكومة السورية لحل معضلتهم عبر منحهم المواطنة. معظم هؤلاء هم إما من جردتهم الحكومة السورية من جنسيتهم بعد الإحصاء الاستثنائي في عام 1962، أو من أولادهم.

وعود الأسد بسن قوانين جديدة من شأنها توسيع المشاركة السياسية ومشاركة المجتمع المدني لم تتحقق. في مارس/آذار 2005، خلال حديثه إلى صحافيين إسبان قال الأسد إن “الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية” في سوريا[4]. في يونيو/حزيران 2005، أوصى مؤتمر حزب البعث بإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية من شأنه أن يسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة غير عرقية وغير دينية[5]. وحتى اليوم، لم يُعتمد أي مشروع قانون جديد رسمياً.

قد يكون القمع في سوريا اليوم أقل حدة مما كان عليه خلال سنوات سوريا المظلمة في أوائل الثمانينات، عندما نفذت قوات الأمن عمليات إخفاء وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على شكل واسع. لكن هذا لا يكاد يكون إنجازاً أو شيء من التحسن نظراً للظروف المختلفة. كما قال معارض بارز لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً: “في الثمانينات، تم سجننا دون محاكمة. اليوم نحصل على محاكمة، لكننا لا نزال نذهب إلى السجن”[6].

برر الأسد في المقابلات والخطابات العامة الافتقار إلى إصلاحات سياسية إما بالقول أن أولوياته هي الإصلاح الاقتصادي، أو بالقول إن الظروف الإقليمية تعارضت مع برنامجه الإصلاحي. في خطاب تنصيبه الثاني في يوليو/تموز 2007، بعد إقراره لولاية رئاسية ثانية بـ 97.6% من الأصوات، أشار الأسد لما يلي:

أعاقت ظروف عديدة بعض التطورات السياسية التي كنا نرغب في تحقيقها. هدفنا الأسمى وسط الفوضى التي صدرتها بعض الأطراف إلى منطقتنا، والتي تحيط بنا الآن، هو الحفاظ على سلامة وأمن مواطنينا والحفاظ على الاستقرار الذي يتمتع شعبنا به[7].

في حين أنه ما من شك أن سوريا قد واجهت العديد من التحديات في السياسة الخارجية في العقد الماضي، من الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إلى الانسحاب السوري القسري من لبنان عام 2005، والعزلة لاحقاً من قبل القوى الغربية، إلا أن هذه لا تفسر، أو حتى تبرر، سلوك الحكومة السورية القمعي تجاه مواطنيها.

استعراض سجل سوريا يظهر سياسة متسقة لقمع المعارضة بغض النظر عن التطورات الدولية أو الإقليمية. حملة الأسد على المعارضين بدأت في أغسطس/آب 2001، قبل غزو الولايات المتحدة للعراق، واستمرت طوال عقد من الزمن، بغض النظر عن حالة العلاقات السورية مع المجتمع الدولي. ولم يحسن خروج سوريا من عزلتها التي فرضها الغرب منذ عام 2007 من وضع النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين.

وفي مارس/آذار 2007، أعاد الاتحاد الأوروبي فتح الحوار مع دمشق، بعدما علقت المحادثات حول اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. تلتها الولايات المتحدة باجتماع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مع الأسد في دمشق في أبريل/نيسان 2007، تلتها زيارة لسوريا في مايو/أيار 2007 من قبل وزيرة الخارجية كوندليزا رايس. ومع ذلك، حكمت المحاكم السورية في مايو/أيار 2007 على القيادي المعارض كمال اللبواني وعلى الكاتب السياسي البارز ميشيل كيلو بالسجن لفترات طويلة بسبب أنشطتهما السلمية، بعد أسابيع فقط من الحكم بسجن محامي حقوق الإنسان أنور البني.

في الآونة الأخيرة، فإن الانفتاح الأوربي، ولا سيما الفرنسي، الواسع النطاق على سوريا بعد زيارة الأسد لباريس في يوليو/تموز 2008 لم يخفف حدة القمع السوري على نشطاء حقوق الإنسان. يوم 28 يوليو/تموز 2009، اعتقلت الحكومة مهند الحسني، محامي حقوق الإنسان والراصد الرئيسي لمحكمة أمن الدولة. وبعد ثلاثة أشهر، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، اعتقلت هيثم المالح (78 عاماً) وهو محام حقوق إنسان انتقد سياسات النظام على محطة تلفزيونية معارضة.

في مقال منذ عشر سنوات في يونيو/حزيران 2000، تساءل رياض الترك، أحد قيادات المعارضة السورية البارزين والأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، ما إذا كانت سوريا ستبقى “مملكة الصمت”، بلد يُحظر فيه انتقاد سياسات الحكومة. صدى سؤاله لا يزال يتردد اليوم. فمن دون إصلاح في المجالات الخمسة المذكورة في هذا التقرير، إرث الأسد سيمدد بكل بساطة سياسة والده: الحكم عن طريق القمع.

I. قمع النشاط السياسي والحقوقي

في الأشهر الأولى من حكمه، شدد بشار الأسد على مبدأ الانفتاح. وباستشعارهم فرصة سانحة، بدأ العديد من سمحت السلطات لمثل هذه المنتديات بالانعقاد؛ مما أدى إلى فترة من الانفتاح النسبي، غالباً ما يشار إليها بـ “ربيع دمشق”. بحلول عام 2001، كانت 21 مجموعة غير رسمية من هذا القبيل قد تشكلت في سوريا[8].

مع ذلك، وصلت فترة الأسد الوجيزة لتعزيز التسامح إلى نهاية مفاجئة. ففي 29 يناير/كانون الثاني 2001، أعلن وزير الإعلام السوري عدنان عمران أن المجتمع المدني هو “مصطلح أميركي” تم إضفاء “معان إضافية” إليه مؤخراً من قبل “جماعات تسعى لأن تصبح أحزاباً (سياسية)”[9]. وبعد شهر، كرر الأسد التحذيرات لحركة المجتمع المدني:

عندما تكون نتائج أي فعل تمس الاستقرار على مستوى الوطن فهناك احتمالان: احتمال أن يكون الفاعل عميلاً يخرب لصالح دولة ما أو أن يكون إنساناً جاهلاً ويخرب من دون قصد. النتيجة في كلتا الحالتين أن خدمة قد تم تقديمها لأعداء البلاد، وبالتالي يتم التعامل مع الحالتين بطريقة مماثلة بغض النظر عن نواياهم أو دوافعهم[10].

بدأ القمع في أغسطس/آب 2001. في 9 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية مأمون الحمصي، نائب في مجلس الشعب معروف بانتقاده النظام. سرعان ما تبعه اعتقالات لاحقة لأبرز النشطاء السياسيين والحقوقيين، وخلال شهر واحد، اعتقلت السلطات السورية 10 من زعماء المعارضة، من بينهم اثنان من أعضاء البرلمان، واتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعات المناصرة للمجتمع المدني. أدين عضوا البرلمان، الحمصي وسيف، بتهم “محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة” و “إثارة النعرات العنصرية والمذهبية”، وحكمت عليهما محكمة جنايات دمشق بالسجن لمدة خمس سنوات. أحيل النشطاء الثمانية الباقون، رياض الترك، وعارف دليلة، ووليد البني، وكمال اللبواني، وحبيب صالح، وحسن سعدون، وحبيب عيسى، وفواز تللو، إلى محكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات[11].

ليس هناك عمليا أي معلومات من سوريا تشرح لماذا وعد الأسد في البداية بتوسيع هامش الحريات، ليتبنى سياسة عكسية في وقت لاحق. ربما خشي الأسد أن ما خطط له من انفتاح مضبوط وسطحي سيكتسب زخماً، ويترجم إلى تحد أوسع لنظام حكمه. يقول بعض المحللين أنه من خلال المطالبة بانتخابات حرة، تحدى أعضاء المعارضة ونشطاء المجتمع المدني بشكل مباشر، الأسد الذي لم يكن قد اختُبر بعد، مما اضطره إلى اتخاذ اجراءات صارمة[12]. ركز محللون آخرون على دور “الحرس القديم” الذي أحاط بالأسد، الذين لم ينظروا بعين الرضى إلى أي انفتاح سياسي قادر على تحدي سلطتهم. وعلى حد قول إيال زيسر، مؤلف للعديد من الكتب عن سوريا، ” أجبر الحرس القديم الأسد على أن يعكس توجهاته” ودفعوه إلى “قيادة هجوم مضاد ضد مؤيدي الإصلاح”[13]. بغض النظر عن الأسباب الأساسية، فإن قمع ربيع دمشق في غياب أي تهديد حقيقي للنظام أظهر أن الأسد لم يكن ملتزم حقاً بالإصلاحات السياسية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات السورية بانتظام النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال 92 ناشطاً سياسياً وحقوقياً على الأقل منذ وصول الأسد إلى السلطة (انظر الملحق 1). ومع ذلك، فمن المرجح أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، نظراً لصعوبة الحصول على معلومات حول اعتقال النشطاء السياسيين الأقل شهرة، خاصة من الأكراد والإسلاميين.

وتعتمد السلطات السورية في اعتقال وملاحقة الناشطين على قانون الطوارئ، الذي يعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للاعتقال، فضلاً عن الأحكام “الأمنية” الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري، مثل “من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت” (المادة 285 من قانون العقوبات السوري)، “نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها” (المادة 286 من قانون العقوبات السوري) ، أو “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف” (المادة 307 من قانون العقوبات السوري).

الدكتور كمال اللبواني : حكم عليه بالسجن 12 عاماً لمطالبته بالإصلاح

حكم على د. كمال اللبواني، وهو طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، في مايو/ أيار 2007 بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة “دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية” بعد أن زار الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005، حيث التقى مسؤولين حكوميين وصحفيين ومنظمات حقوقية. وخلال زيارته، ظهر على قناة المستقلة وعلى شبكة تلفزيون الحرة، حيث دعا الحكومة السورية إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. الحكم بالسجن 12 عاماً هو الأقسى ضد ناشط سياسي منذ تولي الأسد السلطة. وحُكم على اللبواني بثلاث سنوات إضافية في 28 أبريل/نيسان 2008، بتهمة “إهانة السلطات” فيما كان محتجزاً[14].

وفي مارس/آذار 2009، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهو الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة في قضايا الحرمان التعسفي من الحرية، أن سجن اللبواني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يعتبر اعتقالاً تعسفياً. وخلص الفريق العامل إلى أن اللبواني “قد أدين لتعبيره السلمي عن آرائه السياسية ولإجرائه أنشطة سياسية” محمية بموجب القانون الدولي. ورأى الفريق أيضاً أن محاكمته لم تكن عادلة[15].

التجمع الليبرالي الديمقراطي هو مجموعة غير مرخصة من المثقفين والنشطاء السوريين الذين ينادون بتغيير سلمي في سوريا يقوم على الإصلاحات الديموقراطية، والليبرالية، والعلمانية، واحترام حقوق الإنسان.

ما الاعتقالات والمحاكمات سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بمضايقات سوريا للمعارضين. إذ تحظر الأجهزة الأمنية السورية أو تقاطع بشكل متكرر الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها النشطاء السياسيون، وجماعات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان[16].

كما ضايقت نقابة المحامين في سوريا محاميّ حقوق الإنسان عبر اتخاذ تدابير تأديبية لفصل المحامين الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو الرئيس. في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أصدر المجلس التأديبي التابع لنقابة المحامين قراراً بفصل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) من عضوية نقابة المحامين بشكل دائم، لأنه “يرأس منظمة غير مرخص لها للدفاع عن حقوق الإنسان دون الحصول على موافقة مسبقة من نقابة المحامين” و”حضر جلسات محكمة أمن الدولة العليا لمراقبة أعمالها دون أن يُعَيَّن محامياً للدفاع من قبل المتهمين”[17].

تستخدم السلطات السورية أيضاً المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وقد ازداد استخدام مثل هذا الحظر بشكل كبير منذ عام 2006. وأصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، تقريراً في فبراير/شباط 2009، يضم قائمة بـ 417 ناشطاً سياسياً وحقوقياً ممنوعين من السفر. في بعض الحالات، امتد المنع من السفر لعائلات الناشطين[18]. ويطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه سوريا عام 1969، من جميع الدول ضمان أن يكون لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم. والقيود الوحيدة المسموح بها هي تلك “التي ينص عليها القانون” وأن “تكون ضرورية لحماية النظام العام الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد” (بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات)[19]. في هذه الحالة، فإن الحظر المفروض على هؤلاء الناشطين مرتبط بكل بساطة بآرائهم السياسية، وليس استناداً إلى أية ضرورة أمنية محددة.

ومن جانبها، ترفض السلطات السورية جميع الطلبات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان للتسجيل، مما يعني أنها جميعاً غير مرخص لها بالوجود. العقبة الرئيسية التي تحول دون تسجيل هذه المنظمات هي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر عام 1958 (القانون رقم 93)، الذي يحكم إنشاء أية جمعية أو منظمة من أي نوع في سوريا، ويخول الأجهزة الأمنية رفض طلب التسجيل لهذه المجموعات[20]. ترتب على الحرمان المنتظم لمنظمات حقوق الإنسان من التسجيل آثار سلبية مباشرة على أنشطتها، إذ يسمح للحكومة باعتقال أعضاءها للمشاركة في “منظمة غير قانونية”، وبحظر الاجتماعات أو الأحداث. وقال محامي حقوق إنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن “الافتقار إلى التسجيل هو كالسيف المسلط على رقابنا، تستطيع أجهزة المخابرات [الأجهزة الأمنية] استخدامه وقتما تشاء”[21].

وفي عام 2005 قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الوزارة المسؤولة رسمياً عن إدارة القانون رقم 93، إنها ستعيد النظر في القانون بعين تهدف لتحرير أحكامه[22]. ومع ذلك، فإن حملة إصلاح القانون الحالي توقفت تماماً بعد ذلك بوقت قصير دون أي تفسير. هل كانت السلطات السورية تستجيب لضغوط خارجية بالانفتاح، أم أن هناك أطراف داخل الحكومة كانت تضغط من أجل الإصلاح؟ السياسة السورية الغامضة والافتقار إلى نقاش عام حول خيارات السياسة العامة تجعل من المستحيل أن نعرف تماماً ما الذي دفع بهذه القرارات.

بعد خمس سنوات، افتتحت السيدة الأولى أسماء الأسد مؤتمراً في دمشق في يناير/كانون الثاني عام 2010 بالتصريح بأن الدولة “تريد منح مساحة أكبر للمجتمع المدني للعمل والتطوير والمشاركة مع الحكومة وتنفيذ السياسات الموجهة نحو التنمية”. وقالت “سنتعلم من أخطائنا، وسيتم تمرير القانون قريباً- بعد التشاور مع المجتمع المدني- لرفد المنظمات غير الحكومية بالضمانات التي تحتاجها للعمل على نحو فعال”[23]. ومع ذلك، فلم يتم تقديم أي مشروع قانون للعلن، وليس من الواضح إذا كانت السلطات السورية ستسمح للمنظمات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان بالتسجيل رسمياً أم أن القانون سيقتصر على المنظمات التي تساعد الحكومة في “سياساتها الموجهة نحو التنمية”.

وأبقت مجموعة من هذه القوانين والممارسات نشطاء حقوق الإنسان السوريين في خوف دائم من التعرض للاعتقال. وقال أحد محاميِّ حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً: “لا يمكنني الاستمرار على هذا المنوال. أستمر في تلقي دعوات للاستجواب. في كل مرة أذهب لا أعرف ما إذا كان سيتم اعتقالي أم لا”[24].

لا يزال النشطاء السياسيون في سوريا أيضاً بانتظار سن قانون جديد للأحزاب السياسية بعد تصريحات الأسد في مارس/آذار 2005 لمجموعة من الصحافيين الإسبان بأن “الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية” في سوريا”[25]. وفي يونيو/حزيران 2005، أوصى مؤتمر حزب البعث بإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية يسمح بإنشاء أحزاب سياسية غير عرقية وغير دينية[26]. ومع ذلك، فإنه حتى اليوم لا يوجد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

- رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ في سوريا. ينتهك استمرار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1963 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا طرفاً فيه. وقد فشلت الحكومة السورية في إظهار أن حالة الطوارئ ضرورية لأمنها. ويجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم حالياً بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.

- إصدار الأوامر للأجهزة الأمنية بوقف اعتقال الناشطين والكف عن منعهم من السفر خارج البلاد؛ لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

- سن قانون جديد للأحزاب السياسية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة.

- تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر عام 1958 (القانون رقم 93) لضمان السماح للجماعات التي يتم تشكيلها لأي غرض قانوني باكتساب شخصية قانونية عبر جعل تسجيل الجمعيات تلقائي عندما تستوفي هذه الجمعيات المتطلبات الرسمية، وعبر إلغاء العقوبات المفروضة على المشاركة في جمعيات غير مسجلة إذا كانت هذه الجمعيات لا تخالف القانون.

II. القيود المفروضة على حرية التعبير

ب، قام بحظر جميع الصحف المستقلة، وعلى مدى السنوات الأربعين منذ عام 1947)، الثورة (يومية تصدر عن حزب البعث منذ عام 1963)، وتشرين (يومية تصدر عن حزب البعث منذ عام 1973)[27].

بعد تولي بشار الأسد السلطة، رفع الحظر التام المفروض على الصحف المستقلة، لكنه أصدر قانون مطبوعات جديد (المرسوم رقم 50/2001) الصادر بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2001، الذي منح الحكومة ضوابطاً شاملة على الصحف والمجلات والدوريات الأخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات إلى الملصقات.تنطبقأحكام القانون على الناشرين، المحررين، الصحفيين، الكتاب، المطابع، الموزعين، وأصحاب محلات بيع الكتب، وتعرضهم للسجن ولغرامات باهظة في حال انتهاكات للقانون[28].

في البداية ، منحت السلطات أغلب التراخيص لمنشورات اقتصادية وثقافية، أو لصحف سياسية صادرة من قبل أفراد أو أحزاب قريبة من حزب البعث، مثل الحزب الشيوعي الذي حصل على ترخيص لإصدار أسبوعية “صوت الشعب” في فبراير/شباط 2001[29]. وتمثل التطور الواعد بمنح ترخيص لصحيفة الدومري في نفس الشهر، وهي صحيفة ساخرة نشرها رسام الكاريكاتير السوري المعروف علي فرزات. مثّلت الصحيفة نجاحاً فورياً كونها كانت أول صحيفة سورية منذ 40 عاماً تنشر شيئاً مختلفاً عن وجهة نظر حزب البعث أو حلفائه المقربين. مع توزيع 75 ألف عدد يومياً، باعت الدومري أكثر بثلاثة أضعاف من الصحف اليومية “الرسمية”، ولكن الحكومة أغلقتها عام 2003 بعد أن قال مسؤولون لمؤسسها، علي فرزات، بأنه قد “ذهب بعيداً جداً”[30]. انتقدت صحيفته صدام حسين من خلال عرضه وجنرالاته يحشون الشعب العراقي كوقود للمدافع في مواجهة الغزو الأميركي الوشيك للعراق، في الوقت الذي كانت فيه سياسة الحكومة السورية معارضة لغزو العراق[31].

لا تزال الرقابة واسعة الانتشار. تتفحص المؤسسة العربية لتوزيع المنتجات المطبوعة، التابعة لوزارة الاعلام، جميع الصحف قبل توزيعها. الصحيفتين السوريتين اليوميتين الخاصتين اللتان تغطيان المواضيع السياسية ونجحتا في البقاء مفتوحتان مملوكتان من قبل رجال أعمال مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنظام: صحيفة الوطن التي أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهي صحيفة يومية سياسية يرد على نطاق واسع أنها تنشر من قبل ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف؛ بلدنا، وهي صحيفة شؤون اجتماعية، ينشرها مجد سليمان، نجل رئيس جهاز الأمن بهجت سليمان[32].

في 13 يوليو/تموز 2005، قال نزارميهوب، المتحدث باسم وزارة الاعلام السورية، لـ هيومن رايتس ووتش أن سوريا ستصدر قانوناً جديد للإعلام “من شأنه أن يعزز القانون [المطبوعات] الصادر عام 2001 عبر التغلب على أوجه القصور فيه”. أشار الأسد بنفسه في خطاب تنصيبه الثاني في 18 يوليو/تموز 2007 إلى أن:

بخصوص قانون الإعلام، لقد تم التطرق إلى هذا الموضوع عدة مرات. هناك اقتراح قدم مؤخراً من قبل وزارة الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإعلام. سمعت الكثير من الشكاوى من الصحفيين وغيرهم بأنهم ليسوا سعداء بالقانون الحالي. يمكن أن تكون هناك مقترحات من وزارة الإعلام في هذا الصدد والتي يمكن دراستها من قبل مجلس الشعب، ويمكن تمرير هذا القانون[33].

وحتى 6 يوليو/تموز 2010، لم يكن قد تم اعتماد أي قانون جديد، وليس هناك صحافة مستقلة في سورية.

بدلاً من ذلك، وسعت الحكومة القيود التي تفرضها على وسائل الإعلام المطبوعة لتمتد إلى منافذ الإنترنت، مبددة الآمال المبكرة بأن دور الأسد بصفته رئيساً للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية قبل تعيينه رئيساً سيجعله أكثر تقبلاً لحرية التعبير على الإنترنت. تقول مبادرة الإنترنت المفتوح، وهي شراكة بين أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تقوم برصد مراقبة الحكومات وحجبها لشبكة الإنترنت، أن حجب المواقع السياسية في سوريا “واسع الانتشار”. يمتد حجب المواقع الإلكترونية إلى مواقع شعبية مثل بلوغر (خدمة مدونات غوغل)، وفايس بوك، ويوتيوب[34].

حاكمت السلطات أيضاً الصحفيين والمدونين والمواطنين الذين تجرأوا على انتقاد السلطات أو الرئيس. حوكمت الغالبية العظمى من الصحفيين والمدونين أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات إجرائية تقريباً. في عام 2009، صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا في المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ عشرة بلدان للمدونين، نظراً للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب على الإنترنت في سوريا[35]. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن ما بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على ما لا يقل عن 10 كتاب ومدونين انتقدوا السلطات، وفوق هذا أدانت المحكمة 153 متهماً على أساس أحكام أمنية فضفاضة ( تم وصفها في القسم 1 أعلاه) تنتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير. وفي احدى الحالات ، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على محمد وليد الحسيني (67 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأن عنصراً في أحد أجهزة الأمن سمعه يشتم الرئيس السوري وينتقد الفساد في البلاد خلال جلوسه في مقهى شعبي في سوريا[36].

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

· الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء أو المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في التعبير، سواء أكان ذلك على الإنترنت أو بشكل آخر.

· إيقاف حجب المواقع الإلكترونية بسبب مضمونها.

· اعتماد قانون جديد للإعلام من شأنه أن يلغي كل عقوبات السجن بسبب القذف والتشهير؛ وإيقاف الرقابة الحكومية على المنشورات المحلية والأجنبية؛ وإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف والمطبوعات الأخرى.

· تعديل أو إلغاء الأحكام الغامضة في قانون العقوبات السوري التي تسمح للسلطات، في خرق لالتزاماتها القانونية الدولية، بقمع ومعاقبة الأفراد تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي على أساس أن “الأمن القومي” معرض للخطر، بما في ذلك الأحكام التالية في قانون العقوبات: المادة 278 (القيام “بأعمال وكتابات، أو خطب غير مصرح بها من قبل الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير علاقات سورية بدول أجنبية”)؛ والمادة 285 (نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها)؛ والمادة 286 (نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي، في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها)؛ والمادة 307 (القيام بأعمال وكتابات يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف)؛ والمادة 376 (التي تفرض عقوبة بالسجن 1-3 سنوات على كل من يهين رئيس الجمهورية).

.III – التعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسري

أحيا بشار الاسد آمالاً في تغيير معاملة المعتقلين عندما أقدم على خطوتين هامتين: إغلاق سجن المزة في نوفمبر/تشرين

لم يشرح الأسد مطلقاً قراره بنقل السجناء السياسيين من تدمر، لكن نشطاء سوريين اعتبروا هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نظراً لارتباط سجن تدمر بالقمع الحكومي في الثمانينات. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق إنسان واسعة النطاق، من تعذيب، وإعدام بدون محاكمة في سجن تدمر، المنشأة التي استخدمت لاعتقال آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، والذي كان أيضاً مسرحاً لعمليات قتل خارج نطاق القضاء لما يقدر بنحو ألف سجين في يونيو/حزيران 1980 من قبل القوات الخاصة التابعة لرفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد (انظر المزيد من المعلومات حول مجزرة سجن تدمر في الفصل الخامس)[38]. وصف فرج بيرقدار، وهو شاعر سوري وسجين لخمس سنوات في سجن تدمر، السجن بأنه “مملكة الموت والجنون”[39].

لكن على الرغم من أن إغلاق سجن تدمر كان علامة واعدة لإصلاح أوضاع المعتقلات، فإن ذلك لم يؤد إلى إدخال تحسينات إيجابية أخرى. لم يفعل بشار الأسد شيئاً للتخلص من ممارسات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وإساءة المعاملة، والتعذيب أثناء التحقيق، والتي لا تزال شائعة في مراكز الاعتقال في سوريا.

تحتجز أجهزة الأمن السورية بانتظام المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي- دون أي اتصال مع الأسرة أو المحامي أو أي صلة أخرى مع العالم الخارجي- لعدة أيام، أو شهور، وفي بعض الحالات لعدة سنوات. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2008، اعتقلت قوات الأمن السورية مجموعة من 13 شاباً من محافظة دير الزور(شمال شرق سوريا) بشبهة أن لهم علاقات مع إسلاميين. حتى يومنا هذا، لم تكشف السلطات أين تحتجز ما لا يقل عن عشرة منهم، أو لماذا تم إلقاء القبض عليهم، وهل ستوجه لهم أي تهم ويتم تقديمهم للمحاكمة. ثم أعاد مسؤولو السجن جثة أحد هؤلاء المعتقلين من دير الزور، وهو محمد أمين الشوا (43 عاما)، إلى أسرته في 10 يناير/كانون الثاني 2009، لكنهم سمحوا لهم برؤية وجهه فقط قبل دفنه. وقال ثلاثة نشطاء حقوقين سوريين لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم يعتقدون بأن الشوا قد توفي بسبب التعذيب[40].

وثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان وجود نمط متكرر من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي أجهزة الأمن السورية للمعتقلين السياسيين والحقوقيين، فضلاً عن المشتبه فيهم جنائياً[41]. قال 12 من أصل 30 معتقلاً كردياً سابقاً اعتقلوا بعد عام 2004 قابلتهم هيومن رايتس ووتش بعد الإفراج عنهم، أن قوات الأمن قامت بتعذيبهم[42]. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً حالات التعذيب والضرب للمدونين والنشطاء السياسيين البارزين من قبل عناصر أمنية حكومية. على سبيل المثال، قال ثمانية من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الاثني عشر، وهو ائتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية، اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول عام 2007، قالوا لقاضي التحقيق إن ضباط أمن الدولة قاموا بضربهم خلال فترة الاعتقال[43].

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، اللجنة المكلفة بمراقبة الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب، قالت في مايو/أيار 2010 إنها “قلقة للغاية حول الادعاءات العديدة المستمرة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيق”[44]. وخلصت لجنة تحقيق كندية رسمية في حادثة إبعاد الولايات المتحدة لماهر عرار- الكندي من أصل سوري- إلى سوريا عام 2002 إلى أن “الاستخبارات العسكرية السورية عذبت السيد عرار أثناء التحقيق معه خلال فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في سجن فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية”[45].

وفي خطوة مشجعة بخصوص ممارسات الاعتقال، صادقت حكومة بشار الأسد على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1 يوليو/تموز 2004. إلا أنها مع ذلك لم تتبع التصديق باتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لممارسة التعذيب، كالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو السماح لمراقبين مستقلين بزيارة السجون ومرافق الاعتقال السورية.

وفقاً لتقرير سوريا الرسمي إلى لجنة مناهضة التعذيب، فقد أصدر وزير الداخلية السوري التعميم رقم 10 بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2004، وطلب إلى أفراد الشرطة عقد اجتماعات “ليطّلعوا على الحظر المفروض على استخدام العنف ضد الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق والسجناء وللحصول على تعليمات حول أداء واجباتهم بطريقة مسؤولة. ويمكن للمحققين الناجحين الوصول إلى النتيجة المرجوة باستخدام أساليب علمية وتقنية مناسبة للوقوف على الحقائق في قضية ما دون الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية”[46]. في تقريره الذي قدمه، ذكر الوفد السوري ست حالات وجد فيها الشرطة مسؤولين عن تعذيبهم لأفراد[47].

ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات تظل استثناءات؛ كما أنها تقتصر على قوات الشرطة ولا تطال الأجهزة الأمنية، التي تستفيد من حصانة قانونية واسعة لأعمال التعذيب. ينص المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 1969، والذي أنشأ إدارة المخابرات العامة، أحد أكبر الأجهزة الأمنية السورية، على أنه “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة اليهم أو في معرض قيامهم بها… إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة”. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يسبق لمدير إدارة المخابرات العامة أن أمر بأي أمر من هذا القبيل حتى اليوم. في 30 سبتمبر/أيلول 2008، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 69، الذي وسع هذه الحصانة لتشمل أفراد قوات الأمن الأخرى، عبر فرض وجوب الحصول على قرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لمقاضاة أي عضو في قوى الأمن الداخلي، والأمن السياسي، والجمارك[48].

من جانبها، تواصل المحاكم السورية قبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب. على سبيل المثال، كشفت مراجعة هيومن رايتس ووتش للمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا عامي 2007 و 2008 أن 33 من المتهمين زعموا أمام القاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأن أجهزة الأمن انتزعت اعترافات منهم بالقوة، لكن محكمة أمن الدولة لم تتخذ في أية حالة أي تدبير لفتح تحقيق في هذه الادعاءات[49].

عندما يزعم محامو حقوق الإنسان أن موكليهم تعرضوا للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتعرض للملاحقة بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وهي تهمة جنائية. على سبيل المثال، في 24 أبريل/نيسان 2007، حكمت محكمة الجنايات بدمشق على محامي حقوق الإنسان أنور البني بالسجن لخمسة أعوام لزعمه أن رجلاً لقي حتفه في أحد السجون السورية بسبب الظروف غير الإنسانية[50]. وفي الآونة الأخيرة، في 30 يونيو/حزيران 2010، حكمت محكمة الجنايات في دمشق على محام حقوق إنسان بارز آخر، هو مهند الحسني، بالسجن لثلاث سنوات لأنه ندد علناً بالوفاة المزعومة لأحد المعتقلين تحت وطأة التعذيب، وانتقد محكمة أمن الدولة العليا[51].

ولا تزال مرافق السجون السورية محظورة على المراقبين المستقلين، وتستمر السلطات السورية في فرض تعتيم على المعلومات بشأن حادث إطلاق النار المميت على ما لا يقل عن 25 سجيناً من قبل الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا في 5 يوليو/تموز 2008.

إطلاق النار المميت في سجن صيدنايا

استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أعمال الشغب التي اندلعت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق. يضم السجن 1500 سجين على الأقل، وربما ما يصل إلى 2500 سجين. حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في المواجهة بين السجناء والسلطات، والتي استمرت لعدة أيام، حسبما ورد. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد السجناء الذين قتلوا قد يصل إلى 25 سجيناً. وتأكد أيضاً وفاة عنصر واحد من الشرطة العسكرية.

فرضت الحكومة تعتيماً كاملاً على الأحداث ولم تعط أي معلومات عن العمل الذي اقترفته قواتها ضد السجناء، كما أنها لم تجر أي تحقيق حول العنف في السجن. في يوليو/تموز 2009، سمحت السلطات أخيراً لبعض العائلات بزيارة أقاربهم في السجن، ولكنها أبقت على حظر الزيارات للبعض الآخر، وعلى حظر للمعلومات حول مصير معتقلين آخرين. في ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت هيومن رايتس ووتش قائمة جزئية بــ 42 اسماً من معتقلي سجن صيدنايا الذين لم تتمكن أسرهم من الحصول على أية معلومات عنهم[52]. وحتى اليوم، لم يحصلوا على أية معلومات.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

- أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ. معاقبة أو مقاضاة، حسب الضرورة، الموظفين الرسميين المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين أعطوا الأوامر، أو كانوا متواطئين، وإعلان نتائج هذه العقوبات على الملأ.

- تبني إجراءات فعالة لضمان أن جميع المعتقلين يتمكنون من الوصول فوراً لمحام ولفحص طبي مستقل.

- السماح لمراقبين مستقلين من الخارج بالوصول إلى السجون ومرافق الاحتجاز.

- الأمر بإجراء تحقيق مستقل في حادث إطلاق النار المميت على السجناء من قبل الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا ونشر نتائجه على الملأ.

- التصديق على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب لزيارة وتفقد أماكن الاحتجاز في سوريا.

.IV- قمع الأكراد

ا% من سكان سوريا.

تزايدت المضايقات التي يتعرض لها الأكراد السوريين بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، شابها بعض العنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. استجابت السلطات السورية على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكثر من 160، واعتقلت أكثر من 2000 شخص، وسط تقارير واسعة النطاق عن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين. أفرج عن معظم المعتقلين في نهاية المطاف، بما في ذلك الـ 312 سجيناً الذين أُفرج عنهم بموجب عفو رئاسي أصدره الأسد في 30 مارس/آذار 2005. ومع ذلك، أبقت الحكومة السورية منذ ذلك الحين على سياسة حظر التجمعات الكردية السياسية والثقافية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش قمع ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً كردياً منذ عام 2005. اعتقلت قوات الأمن أيضاً عدداً من كبار الناشطين السياسيين الأكراد وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة “التحريض على الفتنة”، أو “إضعاف الشعور القومي”[53].

إضافة إلى ذلك، فإن أعداداً كبيرة من الأكراد مجردين من الجنسية، وبالتالي فهم يواجهون مجموعة من الصعوبات، من الحصول على فرص العمل إلى تسجيل الزيجات إلى الاستفادة من خدمات مرافق الدولة. جرّد إحصاء استثنائي أجري عام 1962 قرابة 120 ألف كردي- حوالي 20% من أكراد سوريا- من جنسيتهم السورية. من عدة جوانب فقد تم تنفيذ الإحصاء السكاني بطريقة تعسفية. صُنِّفَ أخوة من عائلة واحدة، ولدوا في ذات القرية السورية، بشكل مختلف. أصبح الآباء أجانب، في حين بقي أبنائهم مواطنين. وزاد عدد الأكراد المجردين من الجنسية مع الوقت حيث تضاعفت أعداد أولاد أولئك الذين فقدوا الجنسية في عام 1962: وبالنتيجة، يقدر عدد المجردين من الجنسية اليوم بـ 300 ألف نسمة[54].

وعد الأسد الزعماء الأكراد مراراً بحل لمحنة الأكراد المجردين من الجنسية، لكنهم لا يزالون ينتظرون بعد مرور عقد من الزمن. أطلق وعده الأول بمعالجة القضية عندما زار منطقة الحسكة التي تقطنها أغلبية كردية كبيرة في 18 أغسطس/آب 2002 والتقى مع عدد من الزعماء الأكراد[55]. في خطاب تنصيبه الثاني يوم 17 يوليو/تموز 2007، أشار الأسد إلى الوعد الذي قطعه عام 2002، لكنه أشار إلى أن التطورات السياسية حالت دون التقدم في هذا المجال:

زرت محافظة الحسكة في أغسطس/آب 2002 والتقيت مع ممثلين عن المجتمع هناك. جميعهم دون استثناء تحدث عن هذا الموضوع [إحصاء عام 1962]. قلت لهم: “ليس لدينا مشكلة، سنبدأ العمل على ذلك”. وكان ذلك في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعد لغزو العراق… بدأنا التقدم ببطء، واندلعت الحرب على العراق، وكانت هناك ظروف مختلفة أوقفت الكثير من الأمور المتعلقة بالإصلاح الداخلي. في عام 2004، وقعت أعمال الشغب في محافظة القامشلي، ونحن لم نعرف بالضبط خلفية أعمال الشغب، لأن بعض الناس قد استفاد من الأحداث لأغراض غير وطنية… وقد استأنفنا العملية في العام الماضي بمبادرة من الحكومة بعد أن مرت الأحداث واتضح أنه لا توجد عوامل غير وطنية[…][56].

لاحقاً في كلمته، أشار الأسد إلى مشروع قانون من شأنه أن يحل مشكلة بعض الأكراد عديمي الجنسية، عنى أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية على الرغم من أن أفراداً آخرين من أسرهم يتمتعون بالمواطنة[57]. وختم بالقول بأن “المشاورات مستمرة… وعندما يتم الانتهاء منها… فإن القانون جاهز”. بعد ثلاث سنوات، وبالرغم من حقيقة أن المبررات السياسية للتأخير لم تعد موجودة منذ زمن طويل، لا يوجد قانون جديد ولم يجر اتخاذ أية خطوة لمعالجة المظالم الكردية.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

- تشكيل لجنة يُناط بها معالجة المظالم الرئيسية للأقلية الكردية في سوريا، ونشر النتائج التي تتوصل إليها وتوصياتها. وينبغي أن تضم اللجنة أعضاء من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.

- تصحيح وضع جميع الأكراد عديمي الجنسية الذين ولدوا في سوريا، عبر منح المواطنة لأي شخص يرتبط بصلات قوية بسوريا بسبب الولادة، أو الزواج، أو الإقامة الطويلة الأمد في البلد، والذي لا يحق له الحصول على جنسية بلد آخر.

- تحديد وإزالة القوانين والسياسات التمييزية بحق الأكراد، بما في ذلك إعادة النظر في جميع المراسيم والتوجيهات الحكومية التي تطبق بصورة فردية على الأقلية الكردية في سوريا، أو يكون لها أثر غير ملائم عليهم.

- ضمان أن الأكراد في سوريا يملكون حق التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم الخاصة، وحرية التعبير، بما في ذلك الحق في الاحتفال بالأعياد الثقافية وتعلم اللغة الكردية في المدارس.

- دعوة خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بشؤون الأقليات إلى زيارة سوريا.

.V- إرث من الاختفاء القسري

ورث بشار الأسد بلداً مُحمّلاً بتركة ثقيلة من الانتهاكات، وحتى اليوم لم يتّخذ أي خطوة ملموسة للإقرار والتصدي لهذه

شاركت قوات الأمن السورية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أواخر السبعينات وفي الثمانينات في محاولة لقمع المعارضة لنظام حافظ الأسد، بما في ذلك المعارضة المسلحة من قبل شرائح معينة من جماعة الإخوان المسلمين. اعتقلت قوات الأمن وعذبت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والشيوعيين، وغيرهم من الأحزاب اليسارية، والبعثيين العراقيين، والناصريين، ومختلف المجموعات الفلسطينية- اختفى كثير منهم في وقت لاحق. في حين لا توجد أرقام دقيقة، يقدر مختلف الباحثين عدد المفقودين بـ 17 ألف شخص[58]. اعتقلت القوات السورية المسلحة وأجهزة الأمن وخطفت أيضاً لبنانيين وفلسطينيين، وغيرهم من المواطنين العرب خلال الوجود العسكري السوري في لبنان، مئات منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي 27 يونيو/حزيران 1980، قتلت وحدات كوماندوس من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، ما يقدر بنحو 1000 سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، في سجن تدمر العسكري، انتقاماً من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد[59]. لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقاً. وبعد أقل من عامين، طوقت وحدات كوماندوس من سرايا الدفاع ووحدات تابعة للقوات الخاصة مدينة حماة (رابع أكبر مدينة سورية، معقل للمعارضة) من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 1982، وخاضت قتالاً عنيفاً ضد الإسلاميين المعارضين للنظام. ارتكبت قوات الأمن السورية انتهاكات حقوق إنسان جسيمة خلال القتال، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في سلسلة من عمليات الإعدام الجماعية بالقرب من الملعب البلدي وغيرها من المواقع. في حين تتفاوت تقديرات عدد القتلى في حماة بشكل كبير، فإن معظم التقارير الموثوق بها تقدر العدد بين 5-10 آلاف شخص[60].

في حين أطلق سراح العديد من المعتقلين السياسيين من فترة الثمانينات عملاً بأوامر عفو مختلفة، بعضها إبان حكم حافظ الأسد وأخرى في ظل بشار، فإن مصير الآلاف من المفقودين لا يزال مجهولاً، ولا تزال إثارة هذه القضايا داخل سوريا أمراً خطراً.

ضغطت جماعات لبنانية بشدة لتسليط الضوء على مصير المختفين من لبنان. في مايو/أيار 2005، شكلت أخيراً لجنة مشتركة لبنانية- سورية لمعالجة هذه المسألة. ومع ذلك، بعد خمس سنوات من بداية عملها، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة أو هي نشرت أية نتائج.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

- تشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقيقة والعدالة تضم ممثلين عن عائلات الضحايا، نشطاء مجتمع مدني مستقلين، ومنظمات دولية ذات خبرة في العمل على مسألة الاختفاء، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وستتمثل ولاية اللجنة في حل قضية المفقودين والمختفين في سوريا، وأولئك الذين اختُطفوا من لبنان ويشتبه في أنهم اعتُقلوا في سوريا.

- دعم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

VI. الملحق – قائمة بأسماء النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين تم اعتقالهم خلالالسنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد

(هذه ليست قائمة شاملة، إنما تمثل الحالات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيقها)

المادة من المصدر ⇐ هنا

Eng

Eng