في طريق عودته اعتقله حاجز المنارة التابع للنظام، حاول الهرب فأطلقوا عليه الرصاص ليصاب في قدميه، ثم اقتادوه إلى المعتقل، ومنذ ذلك التاريخ لم أعرف عنه شيئاً، كان ذلك في الشهر السابع 2012

28 / شباط / فبراير / 2019

*أنصاف نصر

منذ منتصف شهر آذار 2011، تسارعت الأحداث على المجتمع السوري بصورة أفضت إلى خلق واقع إنساني مأساوي، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه حرب مفتوحة في بيئات مدنية لا تراعى فيها الحدود الدنيا من حقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الشأن في حالات الحروب.

وبحسب آخر تقرير أنجزه المركز السوري للأبحاث والسياسات فقد بلغ عدد القتلى السوريين 470000 (أربعمئة وسبعين ألف) قتيل، في حين يقدر عدد الجرحى 1،9 مليون جريح وتقدر الأرقام غير المسجلة بأضعاف هذه الأعداد.

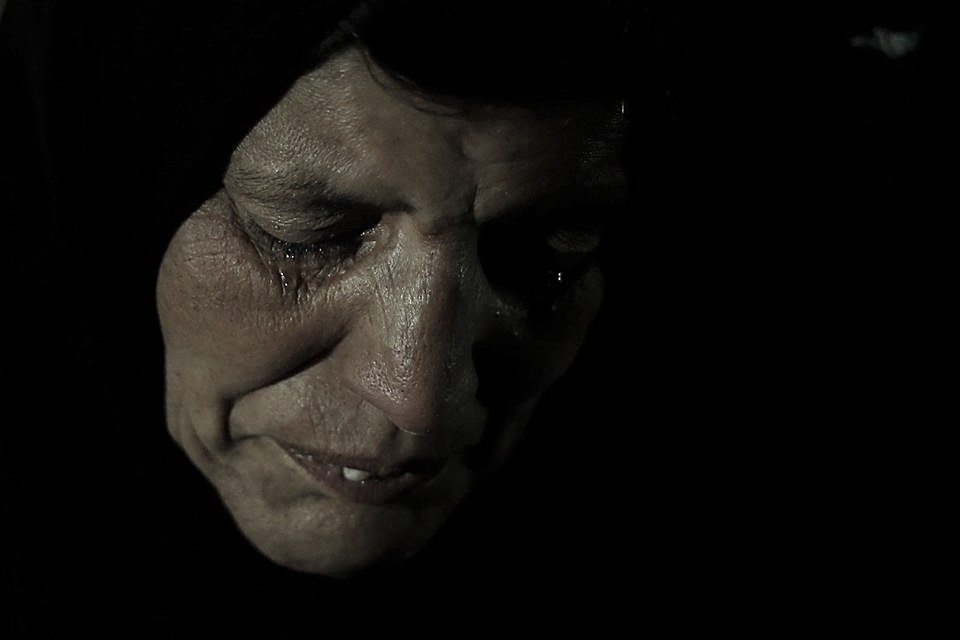

تبدو المرأة إن كانت أماً أو بنتاً أو زوجة هي أكثر الضحايا تضرراً من هذه الحرب التي فرضها النظام السوري وبقايا أطراف الصراع على السوريين، وفيما مضى كان يكفي للمرأة أن تكون امرأة لكي تختبر المعاناة، أما الآن فيكفي أن تكون المرأة سورية كي تختبر أضعاف مضاعفة من المعاناة التقليدية.

تمثل قصة أم أحمد “س” وهي امرأة سورية من حلب إحدى فصول هذه المعاناة حيث تقول وهي تخبرنا عن قصتها:

“اعتقل أولادي عبد الغني ويحيى وعبد الله في بداية الثورة من عام 2011 ولكن فقط لأشهر، وذلك إثر مشاركتهم بالمظاهرات، بقي عبد الغني ثلاثة أشهر في المعتقل، لم يكن عمره حينها سوى 17 ربيعاً، ومع اشتداد الثورة في حلب وامتدادها إلى الجامعة، لم أستطع منع أولادي من المشاركة في المظاهرات. عبد الغني كان طالب بكلوريا، وقد اختار أن يوثق المظاهرات “بكاميرا” هاتفه من أجل نقلها إلى العالم. كان أحد أيام الخميس عندما أراد الذهاب إلى السوق، لم اصدقه حينها فطلب مني مرافقته وأخبرني أن المظاهرة هي في اليوم التالي، فرافقته وتسوقنا معاً. في اليوم التالي ارتدى عبد الغني ثيابه الجديدة وتعطر كأنه ذاهب إلى عرسه، وجلست أنا على الشرفة أنتظر خروج المتظاهرين الذين كان عبد الغني واحداً منهم، فجأةً بدأ الرصاص يملأ صوت المكان، أحسست للحظةٍ أن رصاصةً دخلت قلبي ولم أعد أطيق الجلوس، كانت هي نفسها رصاصة القناص التي اصطادت روح ابني بينما كان يقوم بتصوير المظاهرة عند دوار صلاح الدين، عاد إلي ولدي مضرجاً بدمائه، لقد كان نائماً كالملاك، مسحت الدمَ عن وجهه وقبلته وشممت رائحته، وبعدها فقدت الوعي.

أكثر الأشياء مأساةً في هذا القرن الواحد والعشرين أننا لا زلنا نسمع خبراً عن ناجٍ أخير في مذبحةٍ تدور رحاها على هذه الأرض، فأم أحمد مثال صارخ عن كثر من النساء السوريات اللواتي فقدنَّ فلذات أكبادهن بالجملة، حيث تكمل أم أحمد عن ابنها الآخر وتقول ” محمد كان يخدم في العسكرية قبل الثورة، شاب وسيم وجريء لا يهاب الموت، حائز على شهادة معهد متوسط هندسي، عمره 24عاماً، كانت خدمته في محافظة القنيطرة، وعندما وصله نبأ استشهاد أخيه، طلب إجازة للنزول إلى حلب، أراد الانشقاق، ولكني لم أوافقه على ذلك خوفاً من بطش النظام، إذ كنا نرى ما الذي يفعله النظام بأهالي المنشقين، فعاد إلى قطعته، وعندما اجتاح جيش النظام مدينة دير الزور، أرسلوا ابني ضمن قطعته لمجابهة الثوار هناك، فقرر الانشقاق، وبمساعدة من الثوار في دير الزور تم تأمين انشقاقه واختار العودة إلى حلب.

في طريق عودته اعتقله حاجز المنارة التابع للنظام، حاول الهرب فأطلقوا عليه الرصاص ليصاب في قدميه، ثم اقتادوه إلى المعتقل، ومنذ ذلك التاريخ لم أعرف عنه شيئاً، كان ذلك في الشهر السابع 2012.

ارتفعت وتيرة المظاهرات في بداية عام 2012 والتي كانت تمتاز بخروجها من الجامعات بأعداد غفيرة، والتي سرعت بدورها من اشتداد قصف النظام لمدينة حلب والتي دفعت عشرات الآلاف من الأهالي للنزوح نحو الريف الشمالي؛ وتخبرنا أم أحمد عن تلك الفترة التي استشهد فيها ابنها البكر قائلة:

” في تلك الفترة استمر نشاط أولادي أحمد ويحيى في العمل ضمن المكاتب الإعلامية والنشاط الإغاثي. أحمد ابني البكر، كان عمره 28 عاماً، لم يكمل دراسته، كان يعمل على سيارة مغلقة بنقل الأدوات الكهربائية بين المحافظات، في يوم استشهاده اتصل به يحيى كي يُقله من حلب المدينة إلى البيت، عند ذهابه لم يكن هنالك حاجز على الطريق، ولكن احداً ما قام بالتبليغ عنهم فنصبوا لهما كميناً، عندما تأخروا في العودة بدأ قلبي بالخفقان، اتصلت بأحمد فأجابني شخص أخر وسألني إن كنت أمه، قلت نعم وطلبت التحدث إلى ابني وسألته عمن يكون فقال أنه من الجيش الحر للإيقاع بنا، وعندما لم تنطلِ حيلته عليَّ، بدأ يكيل لي الشتائم بكلمات نابية وقال أنهم من الجيش السوري، ثم أردف ” أولادك عندنا وتشاهدي على أرواحهم، هذا حاجز الشقيف” ثم أقفل الخط.

انقطعت أخبارهم لمدة أربعة أيام، بعد ذلك اتصل بنا أحد أقربائنا ليخبرنا أنه شاهد جثة “أحمد” في مشفى الجامعة بحلب، واستطعنا عن طريق أحد المعارف أن نعلم ما حدث لهم على الحاجز، تم توقيفهم وبدأوا بتعذيبهم وخاصة يحيى، أحمد لم يحتمل رؤية أخيه معذباً، فتشاجر مع أفراد الحاجز، وهم بدورهم قاموا برشقه بالرصاص مباشرة واستشهد على الفور، وأُرسل يحيى بعدها إلى أحد المعتقلات.

تكمل أم محمد عن ابنها يحيى قائلة:

” كان يحيى في 22 من عمره، طالب في السنة الرابعة في هندسة الميكانيك، بقت له مادتان من أجل التخرج، لكنه أوقف دراسته وانخرط في الثورة، ومنذ تاريخ اعتقاله حتى اليوم لا أعلم عنه شيئاً.

لم تتوقف سلسلة معاناة أم أحمد والتي لا تتجزأ عن المعاناة السورية التي لم تستطع جميع القوانين الدولية أن تحمي الناس الذين يذوبون في أتونها ولم تنتهِ الحرب إلا بعد أن أخذت رابع أبنائها الذي قالت عنه:

عبد الله كان يدرس التاريخ، عمره 27 عاماً، اعتقل في بداية الثورة، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، في المرة الأخيرة أثرت الإصابة على العصب في إحدى يديه فسببت له شلل في الحركة.

بعد استشهاد أحمد واعتقال يحيى بشهر واحد، أي في الشهر العاشر من عام 2012 قال لي “عبد الله” أنه سوف يذهب ليوزع بعض السلال الإغاثية في الريف والمدينة، لم تثنه توسلاتي عن الذهاب، كان حدسي يخبرني أني لن أراه ثانيةً.

بعد يومين انقطع الاتصال به لمدة عشرين يوماً، لم نعرف ليلنا من نهارنا ولم نترك مكاناً إلا وسألنا به، قالو في المكتب الإعلامي أن أحدهم اتصل به من أجل التفاوض على إخوته المعتقلين، بعد أيام كانت ابنتي تتصفح الفيسبوك، وإذ بخبر يقول إن طلاب جامعة حلب يشيعون الشهيد عبد الله كعكة الذي استشهد تحت التعذيب.

بعد ذلك دخلنا في دوامة البحث عن الجثة، أرسلنا أحد أقاربنا إلى المشفى العسكري حتى عثرنا على جثته، ذهب والده لاستلام الجثة ومعها شهادة وفاته بجلطة قلبية.

أتوا بجثته إلى البيت، كان قدري أن أودع أولادي وعائلتي التي أصبحت أثراً بعد عين…

لم يبق من أولادي الستة إلا زكريا، الذي أصيب بصدمة نفسية ولم يعد يقوى على الكلام، كان ذلك في الشهر العاشر من عام 2012

بعد كل ما حصل لعائلتي لم أستطع مواصلة العيش في سوريا، قررنا اللجوء إلى تركيا، وبعد مدة طويلة تعافى زكريا، هو الآن وحيدي ومعيلنا، تزوج وله ثلاثة أطفال.

أما زوجي فلا زال يعاني حتى الآن، ويخضع للعلاج النفسي الدائم.

همي الوحيد حالياً هو أبنائي المعتقلون، أريد معرفة مصيرهم، أريدهم أحياء معي، نحن لم نفعل شيئاً ولا نستحق كل هذا العقاب، فقط طالبنا بحريتنا وكرامتنا، أتمنى الحرية لأولادي وكل المعتقلين”.

إن قصة أم أحمد تجسد المأساة السورية التي لا يمكن لها أن تُجسّد، قصة وقعت في العالم الحقيقي حيث الإنسانية صماء لا تسمع صرخات الأبرياء، ولسان الحق أبكم لا يردد صدى تلك الصرخات، حيث يمكن لطاغية موتور أن يقتل أبطال الرواية ويدمر مدنهم ويمحو أثر عائلاتهم وهو يستند إلى قانون الغاب الذي يمنح القاتل دائماً الإفلات من العقاب.

Eng

Eng